水都大阪遊興の地・尻無川の過去と現在を尋ねる

目次

2018-9-29 大阪市大正区 大阪あそ歩

地図表示に少し時間がかかる場合があります。

赤色は、今回歩いたコースのGPS軌跡です。

地図上のマーカーをクリックすると簡単な説明を見ることができます。

参加コース

発」JR大正駅~①木津川口遠見番所跡(大正橋公園内)~②大正橋~③三川合流の地~④大地震両川口津波碑~⑤岩松橋と岩崎運河~⑥尻無川南岸直通路開通記念の碑~⑦御船蔵跡(岩崎橋公園)~⑧尻無川~⑨三泉共同市場~⑩泉光園(残念石・豊田織機跡)~⑪泉尾新田(皓養社こうようしゃ建物)~⑫万福寺~⑬泉尾商店街~「着」ゴール解散最寄駅・JR大正駅

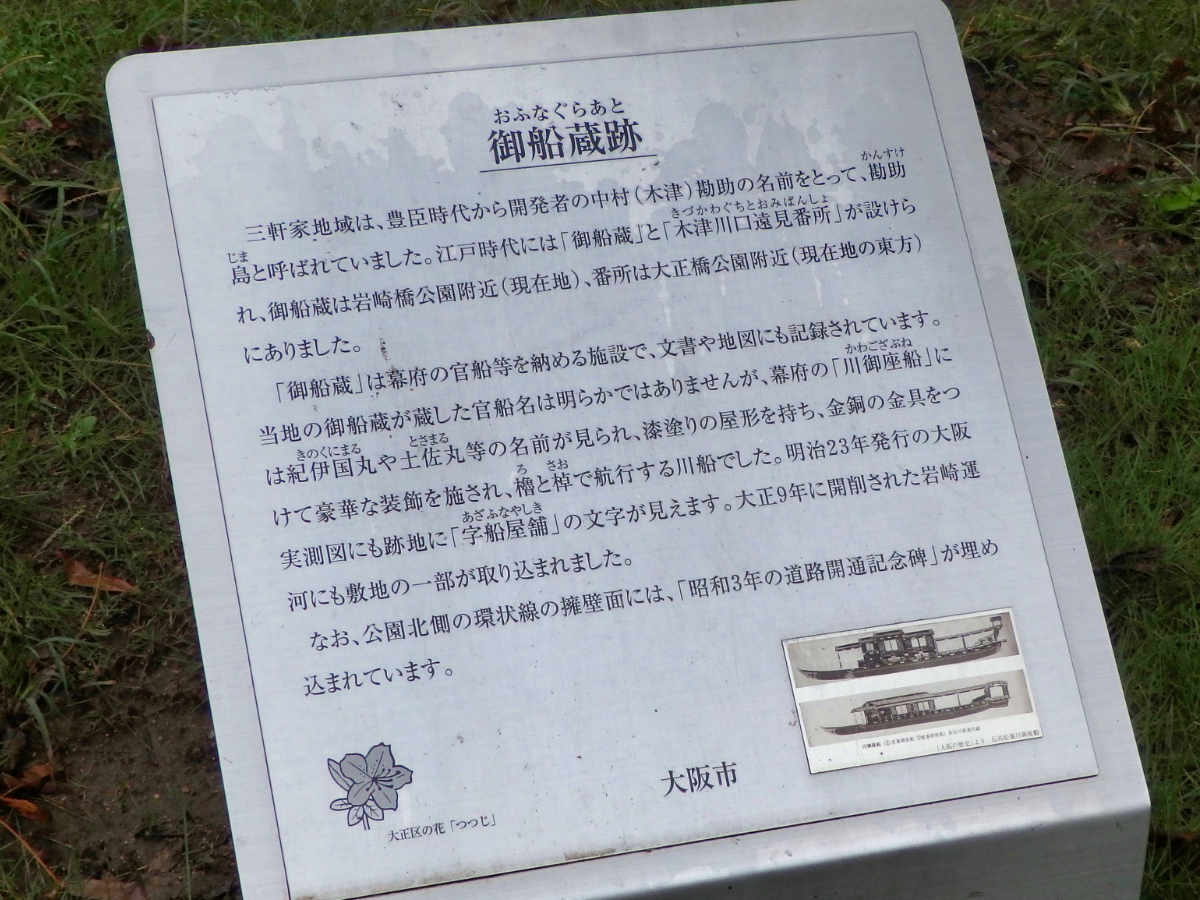

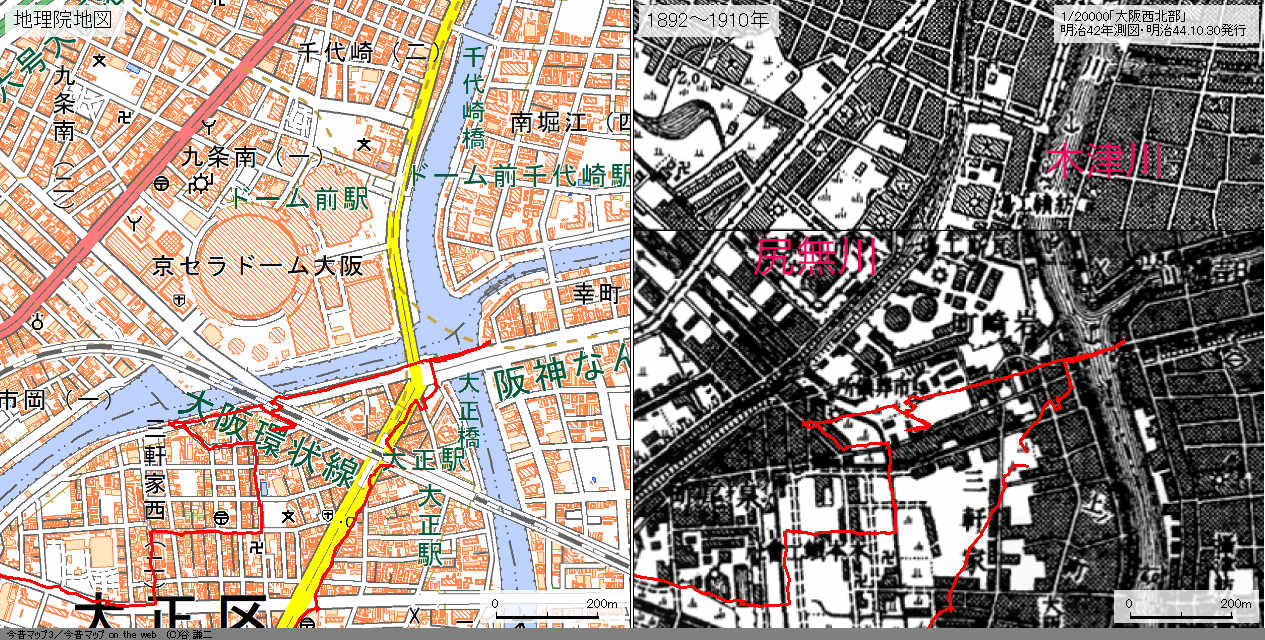

今回歩いた大正区の現在地図と明治時代の地図比較

朝鮮通信使も通った唐人澪(とうじんみお)

今回参加したまち歩きは大阪市大正区です。

この日は台風24号の影響で午後から雨が降り、まち歩きのキャンセルが多く、参加者は私一人でした。

今回のまち歩き概略です。

泉尾新田として開発されたこの地を歩いてみると、堤防の高低差、路地から見えるドーム球場、趣のある商店街など面白い発見が沢山あります。

江戸時代、尻無川は商都・大坂の玄関口として発展しました。春は潮干狩り、秋は櫨(はぜ)の紅葉などで賑わい、『浪花百景』や『摂津名所図会』にも記されるほど大坂庶民の遊興の地として有名でした。

また秀吉の朝鮮出兵で国交が断絶していた朝鮮との交流が幕府の努力によって再開されると、尻無川は「唐人澪」と呼ばれ、華やかな国際交流の舞台となりなりました。

大阪あそ歩より

今回歩く大正区には行ったことがありません。

大正区というので大正時代に区が出来たとばかり思っていました。

しかし大正区は昭和に出来た区だったのです。

大正区の区名は、木津川に架かる大正橋(たいしょうばし)から命名された。

区名制定にあたり住民に区名を募集した際「大正橋区」を希望する声が多かったが、「大正橋区」では長いとして最終的に大正区に決定した。

なお、区名の由来となった大正橋は大正4年竣工であるが、大正区自体は大正時代ではなく昭和7年に設置された区である。

ウィキペディアより

①木津川口遠見番所跡(大正橋公園内)

木津川は江戸時代の大坂経済を支えた大動脈で、 諸国の船の出入りで賑わいました。

当地には宝永5 年(1708)に木津川口遠見番所が設けられ、不審船 や不審人物を高所から監視しました。

大阪あそ歩・まち歩きマップpdfより

江戸時代には朝鮮通信使も通ったとか。

朝鮮通信使のみが通行できる「唐人澪(とうじんみお)」と呼ばれる川がありました。

それが尻無川です。

②大正橋

大正時代の1915年、大阪市の工業化が農村部に拡大していくことにともなって架けられた橋であり、かつて日本一の支間長を誇るアーチ橋であった。

しかし、橋梁技術が未熟な時代の橋であったことなどから、想定外の変形が発生し、補修・補強がくり返された。現在の橋は2代目にあたり、1969年から1974年にかけて架け替えられた橋長80mの連続桁橋である。

ウィキペディアより

③三川合流の地

正面上から手前に木津川、右に道頓堀川、左に尻無川の3川合流場所が見れます。

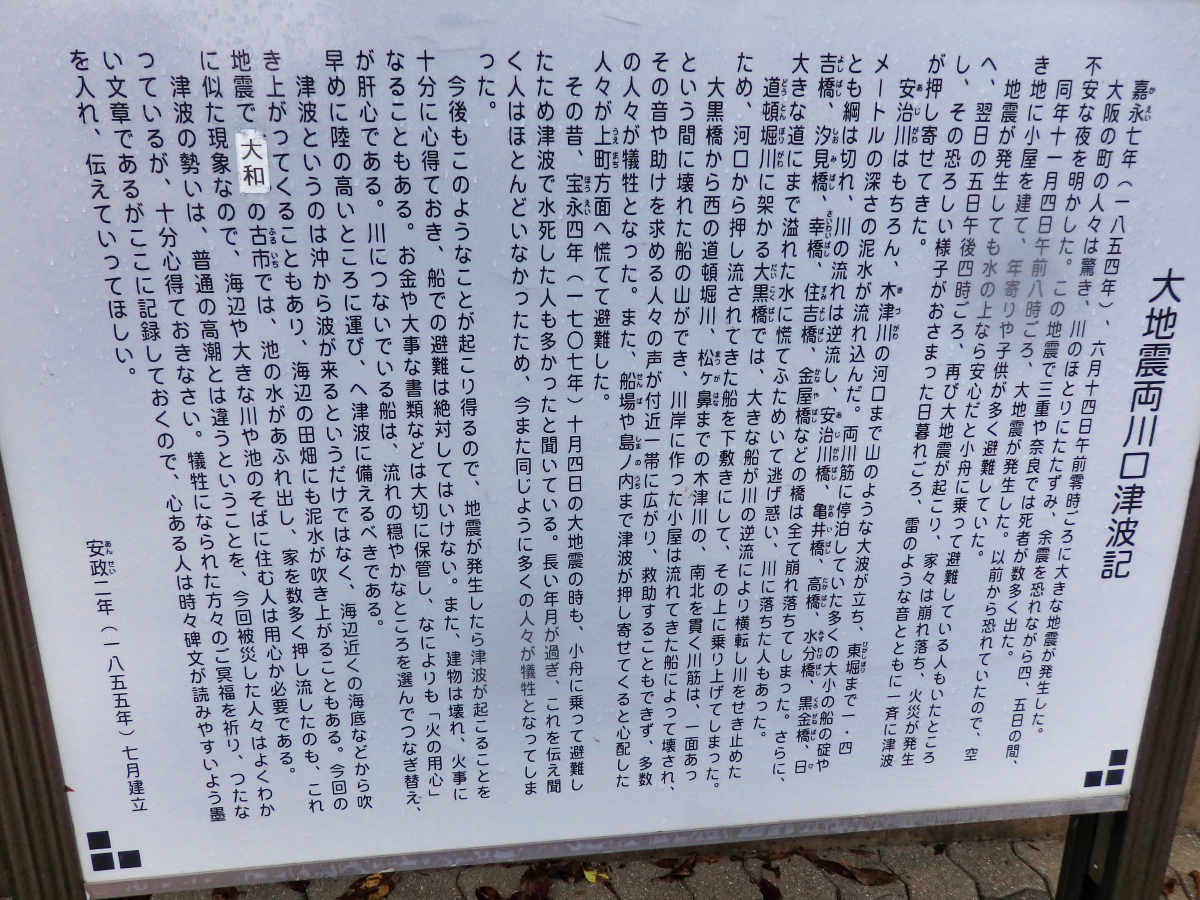

④大地震両川口津波碑

大地震後の津波の怖さを後世に語り継ぐ必要性を説いています。

⑤岩松橋と岩崎運河

岩松橋とは豪商・福西岩松がかけた橋なので岩崎橋と名付けられた。

岩崎運河(いわさきうんが)は、大阪府大阪市西区と大正区の境界をなし、木津川と尻無川を結んでいる運河。長さ560メートル。

尻無川の上流区間は川幅が狭く、大型船の航行に不向きであったため、木津川の道頓堀川合流点と尻無川の境川運河合流点を結ぶ運河が大正9年(1920年)12月に開削された。運河の名称は当時の町名であった岩崎町(旧・西成郡九条村大字岩崎新田)に由来する。開削箇所には大阪市電九条高津線が通っていたため、岩崎橋の架橋工事も同時進行で行われた。

ウィキペディアより

昭和25年(1950年)に尻無川の上流区間が埋め立てられたため現在では実質的に尻無川の水源となっている。

岩崎運河付近の現在と明治時代の地図比較

明治時代には尻無川は現在のドーム付近を北に流れていました。

大正時代に岩崎運河が出来て大正橋の方へつながるようになりました。

その後北に流れていた尻無側は埋め立てられ、現在の姿になったのです。

川沿いの堤防には子供達の絵が描かれていました。

⑥尻無川南岸直通路開通記念の碑

北恩加島までの産業道路で、泉尾で貸家事務所を 営んでいた大井伊助が全額寄付で完成させたこ とを記した顕彰碑です。

大井は貧しい小作農家の 生まれで少年時代に父母を亡くし、叔父のもとで 厳しく育てられました。

経済的に成功してからは地 域や教育のために寄付を行い、社会貢献に取り組 みました。泉尾松之町の昭和幼稚園も大井が設立 したものです。

大阪あそ歩・まち歩きマップpdfより

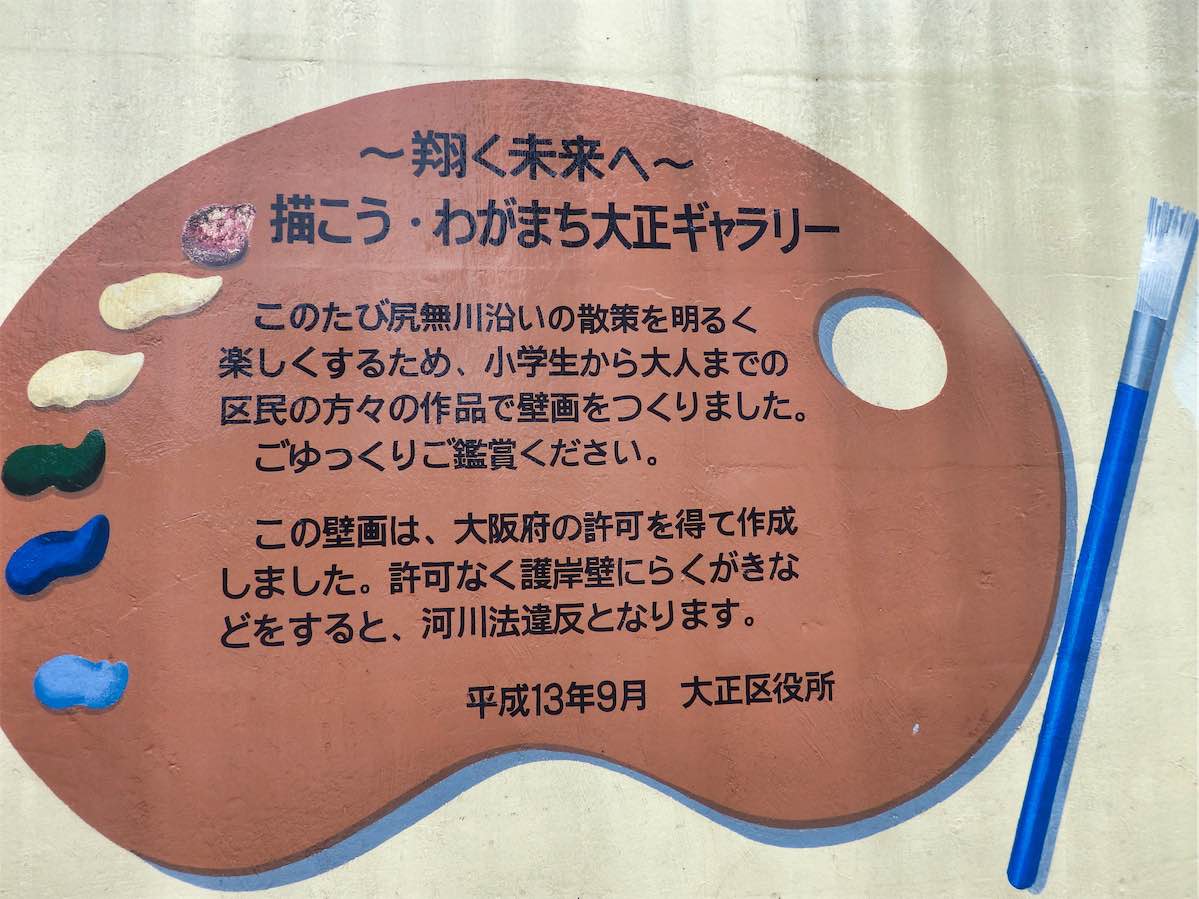

⑦御船蔵跡(岩崎橋公園)

⑧尻無川

尻無川(しりなしがわ)は、大阪府大阪市南西部を流れる淀川水系の下流における分流で一級河川。

流域北部は住宅地が多く、左岸の大正区には防潮堤(大阪府管理)が設けられている。

南部は鉄鋼所などの工業地帯を流れる。また、中流域には台風などで押し寄せてくる大阪湾からの高潮をせき止めるための尻無川水門がある

ウィキペディアより

街中は昭和の面影を残している路地が多い。

上の写真のようなものも発見することが出来ます。

⑨三泉共同市場

明治44年(1911)、西大阪最初の問屋 市場として設立。大正時代に入ると公設 市場が開設され、市電開通、工場群の進 出などで人口も急増して大いに賑わいま した。

現在は三泉商店街振興組合とな り、地域の生活拠点となっています。

大阪あそ歩・まち歩きマップpdfより

⑩泉光園(残念石・豊田織機跡)

⑩泉光園(残念石・豊田織機跡)

金光教泉尾教会の境内地内にある庭園です。

20,000㎡(6,000坪)という広い庭園です。

表門には大阪城の石垣に使ってもらえなかった大きな石・残念石が置かれています。

ずーとここにあったのかな?

豊田自動織機(現・トヨタ)の工場もここにあったそうです。

⑪泉尾新田

元禄15年(1702)に開墾され、開発者 の北村六右衛門の出身地である和泉の 踞尾(つくお)村に因んで「泉尾」と名付け られました。

開発は木津川河口の三角州 を利用して進められ、海を埋め立てて耕 作地を造成しました。

宝永4年(1707) の地震の津波で壊滅的な被害を受けまし たが、六右衛門は小作人たちと共に昼夜 問わず手を尽くし、翌春には復興させた といいます。

大阪あそ歩・まち歩きマップpdfより

上の写真の皓養社(こうようしゃ)建物は、泉尾新田当時の農家建築として貴重な建物だそうです。

⑫万福寺

万治2年(1659)、僧・了安によって三軒家村の 専称寺の北隣に創建されました。

しかし寛文10 年(1670)に津波によって流出。明治44年(1911)に三軒家西2丁目に移りますが、昭和4 年(1929)の市電敷設のため現在地に移転しま した。非戦災寺院で享保4年(1719)からの過去 帳を所蔵しています。

大阪あそ歩・まち歩きマップpdfより

⑬泉尾商店街

約100件ほどのお店があるそうです。

大正区まち歩き参考HPです

解散および最寄駅

今回のまち歩きは大正区の一部のまち歩きでした。

なかなか行く機会がない場所のまち歩き。勉強になりました。

又、大正区は沖縄出身者が多いそうです。

戦前、大正区の工場に働きに沖縄県から来た人が多かったのが今も影響しているのでしょうか。

解散地点は上の写真の公園でした。

ここから歩いてJR大正駅まで歩きました。

まち歩き始めた最初は雨も降っていましたが、途中から帰るまで止んでくれました。

ガイドの植木さん、ありがとうございました。