今昔館で2019年天神祭を楽しもう!

~早めの予習コース~

目次

2019-7-7 大阪市・北区・西区 大阪あそ歩

地図表示に少し時間がかかる場合があります。

赤色は、今回歩いたコースのGPS軌跡です。

地図上のマーカーをクリックすると簡単な説明を見ることができます。

参加コース行程

「発」今昔館⇒①地下鉄南森町駅⇒②大阪天満宮⇒③鉾流橋⇒④船渡御上陸地⇒⑤大渉橋⇒⑥松島公園⇒⑦天満宮行宮⇒⑧解散最寄駅:メトロ長堀鶴見緑地線ドーム前千代崎駅・阪神なんば線ドーム前駅⇒七夕イベント見学

今回のまち歩き概略

午前中、江戸時代の大坂の町並みを実物大で再現した大阪くらしの今昔館で、当時の暮らしぶりを体験し、大正時代の天神祭を学んだ後、午後からは、天神祭の鉾流神事、陸渡御、船渡御、行宮祭の舞台を案内します。

大阪あそ歩HPより

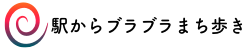

大阪くらしの今昔館

住まい情報センタービルの8階に大阪市立住まいのミュージアム大阪くらしの今昔館があります。

住まいのミュージアム「大阪くらしの今昔館」は2001年4月に開館しました。ここは「住まいの歴史と文化」をテーマにした、日本で初めての專門ミュージアムです。

大阪くらしの今昔館HPより

住まい情報センターのビルの9階「なにわ町家の歳時記」は、江戸時代のフロア。天保初年(1830年代前半)の大坂の町並みを実物大で復元しています。8階「モダン大阪パノラマ遊覧」は、明治・大正・昭和のフロアで近代大阪の住まいと暮らしを模型や資料で展示。さらに企画展示室では特別展や企画展を開催しています。

午前中はガイドさんに今昔館を案内してもらいました。

大坂の町並みを再現しています。本物そっくりに作られています。

今回のガイドさんは「大坂あそ歩」のガイドであるばかりでなく、「今昔館」のガイドもされていました。

色々天神祭関係の説明を受けました。

天神祭の関連地を巡るまち歩き

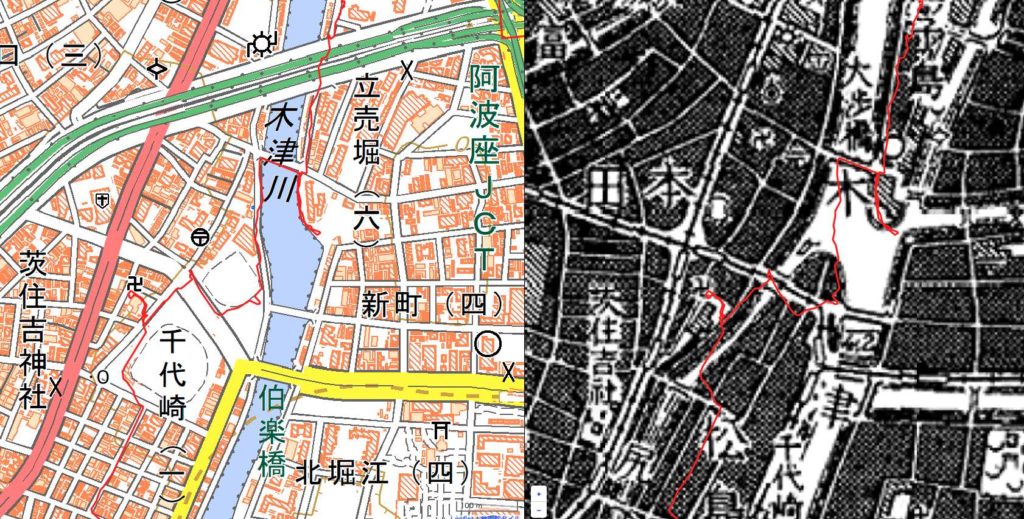

天神祭の船渡御は、現在は大川の上流に向かって行われます。

しかし以前は違っていたそうです。

天神祭のクライマック ス 、船 渡 御 は 、戦 後 の 地 盤 沈下によって船が橋をくぐれなくなったため、今は 大川上流に向いますが、 明治期から昭和初期まで の渡御コースは、大川か ら堂島川、木津川へと進 み、木津川橋下手の江之 子島に上陸後、陸路、松島 の天満宮行宮の御旅所を 目指す船渡御、陸渡御列 だったようです。

大坂あそ歩マップ集より

今回かつての船渡御上陸地や天満宮行宮を訪れました。

②大阪天満宮へ

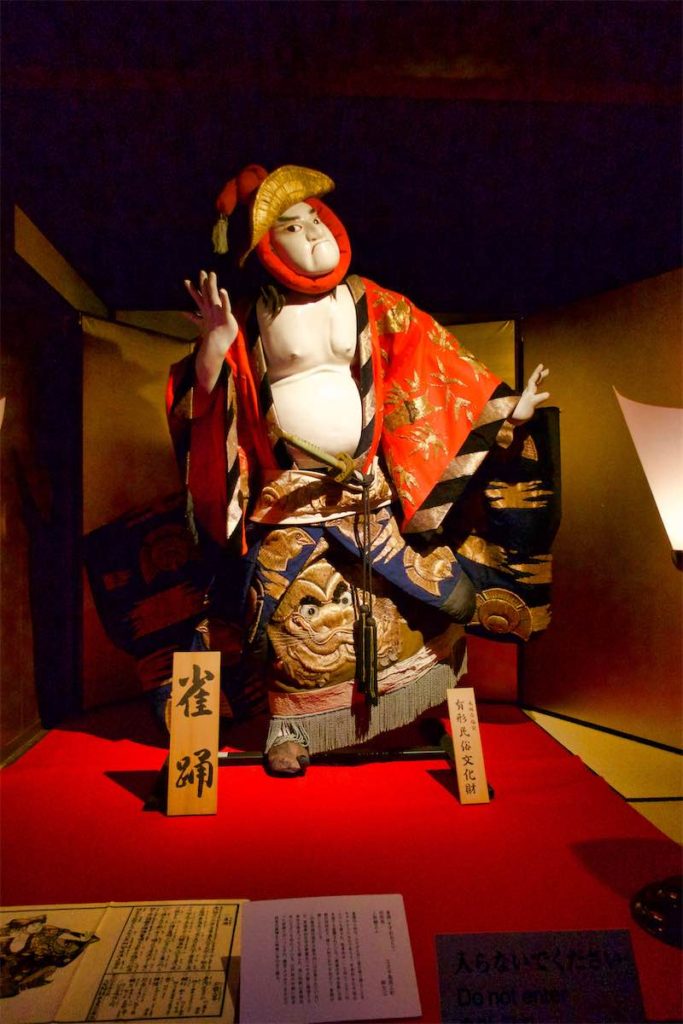

繁昌亭

繁昌亭は落語などの興行が行われています。

大阪天満宮

大阪天満宮を訪れた日は七夕の日だったので、境内七夕祭りの短冊なども見ることができました。

そして天神祭に向けて準備が忙しそうでした。

③鉾流橋へ向かいます

陸渡御コースを歩く

レンガ塀の立派な住宅

陸渡御コース沿いにはマンションが多く建っていますが、昔ながらの住宅も残っていました。

陸渡御コースは大阪天満宮の参道でもありました。

天満宮参道には、天神祭を支えた人たちが多く住んでいたようです。

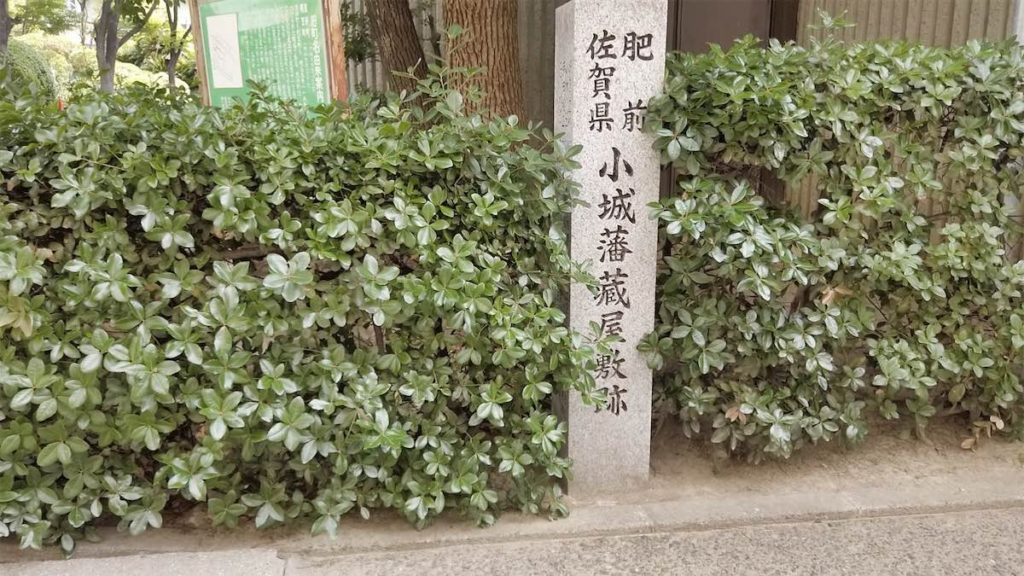

江戸時代の蔵屋敷跡

蔵屋敷後の碑

裁判所も蔵屋敷跡でした

大阪は江戸時代大名の蔵屋敷が多くありました。

蔵屋敷と聞くと米倉があったくらいにしか思っていませんでしたが、重要な施設が多くあったようです。広い敷地だったのですね。

鉾流橋

天神祭の鉾流神事が行われる鉾流橋の動画を作成しました

江戸時代から天神祭は乾物商の支援があったそうです。昔は乾物は高値で取引されていたそうです。天満には多くの乾物商が住んでいました。

裕福な乾物商の人たちが天神祭を支援しました。

鉾流神事場所にある鳥居も乾物商組合の寄進で建てられていました。

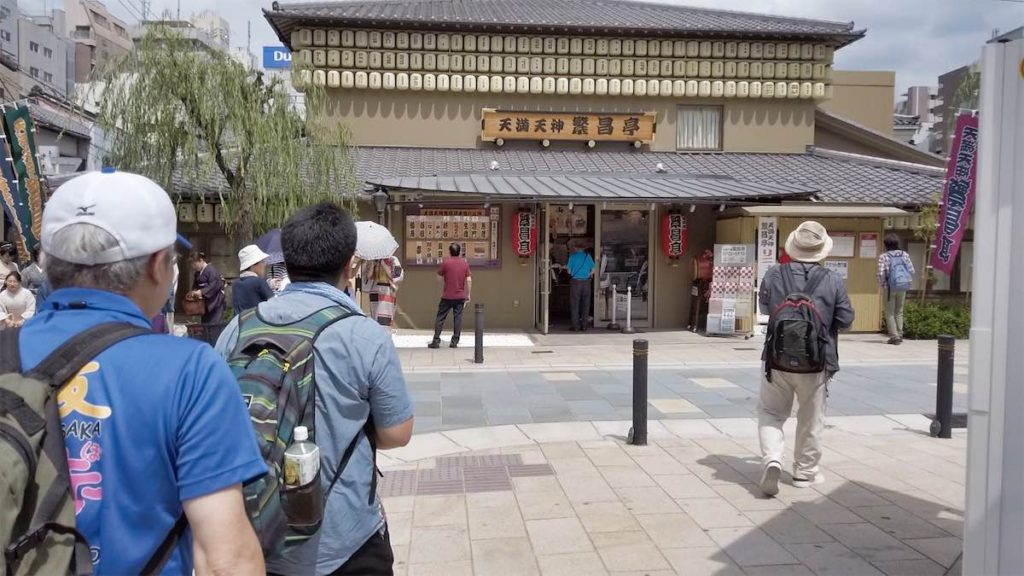

④船渡御上陸地へ

船渡御上陸地

船渡御上陸地とは

天神祭のクライマック ス 、船 渡 御 は 、戦 後 の 地 盤 沈下によって船が橋をく ぐれなくなったため、今は 大川上流に向いますが、 明治期から昭和初期まで の渡御コースは、大川か ら堂島川、木津川へと進 み、木津川橋下手の江之 子島に上陸後、陸路、松島 の天満宮行宮の御旅所を 目指す船渡御、陸渡御列 だったようです。

大阪あそ歩HPマップ集より

旧大阪府庁 江之子島庁舎跡

明 治 7 年 ( 1 8 7 4 ) に 西 町 奉 行 所( 現 ・ 中 央 区 本 町 橋 )に あ っ た 大 阪 府 庁 が 当 地 に 移 転しました。川口居留地に近く、西欧の文 化制度を移入するに好適だったことと、 大 阪 は 将 来 、西 に 向 か っ て 発 展 す る と 予 想 さ れ た た め で 、府 民 は「 江 之 子 島 政 府 」 と呼びました。

大阪あそ歩HPマップ集より

⑤大渉橋へ

大渉橋

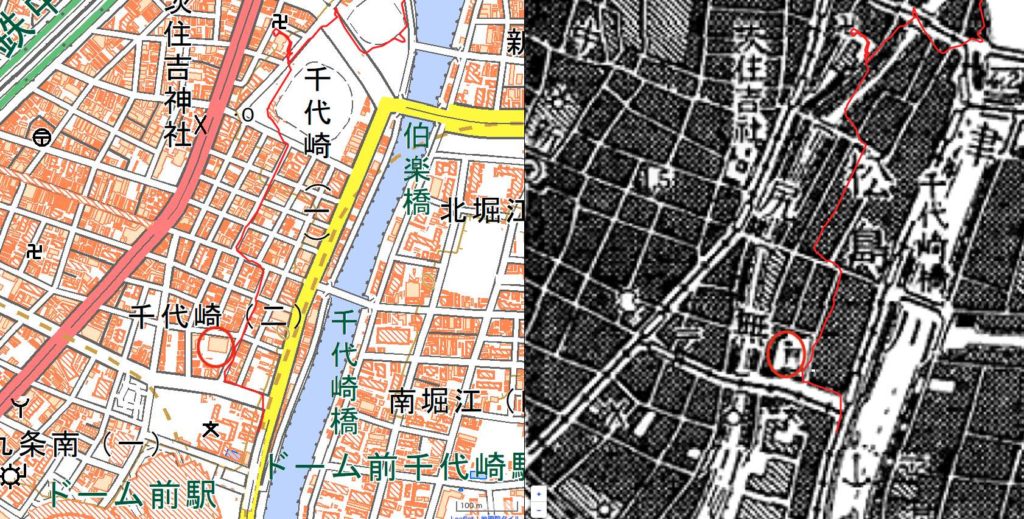

陸渡御の列は船渡御上陸地からこの大渉橋を渡り松島の方へと向かいました。

⑥松島公園へ

尻無川跡

右の地図は昭和の初めの頃の地図です。まだ尻無川が流れていました。左:現在と右:昭和の初めとを比べてみて下さい。

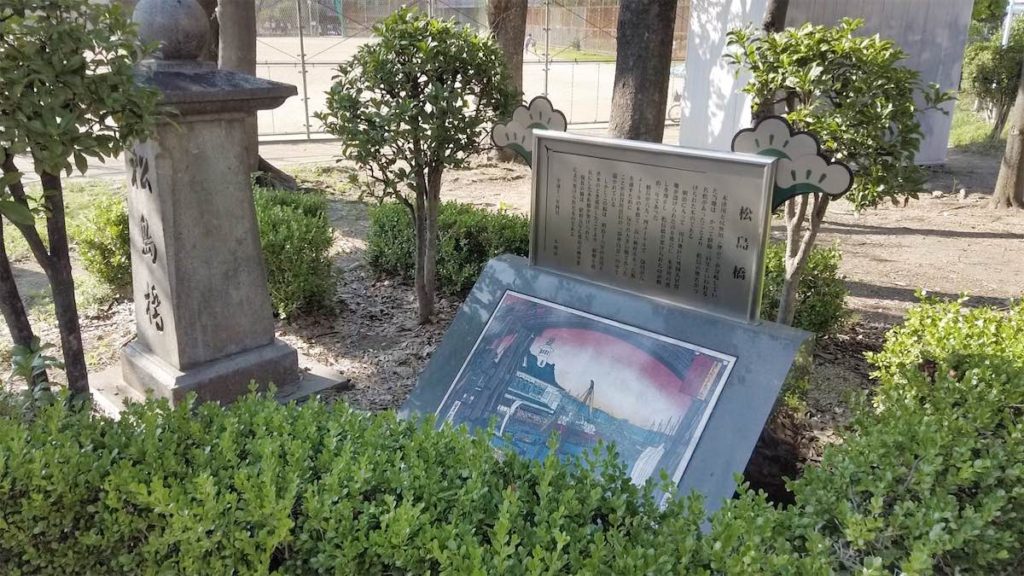

松島橋

松島橋とは

木津川と尻無川(埋立)が分岐していた当地は、かつて樹齢三百年といわれる名松があったことより、松島の地名がつけられたものである。

大阪市顕彰碑HPより

明治に入って、川口地区に外国人居留地が設けられたのを機に、木津川の渡しを廃止し、松島橋が架けられたのが明治2年であった。

橋長が69.4メートルで、幅員が6メートルの木橋で、高い帆柱をもった船を通すために、反りの大きい橋であったことが長谷川貞信の「浪華百景」の中で描かれている。

しかしこの橋は、明治18年の淀川大洪水のとき流出したことにより、橋脚を鉄杭にした木桁橋が架けられた。

現在の橋は、昭和5年に都市計画事業により架けられたものである。

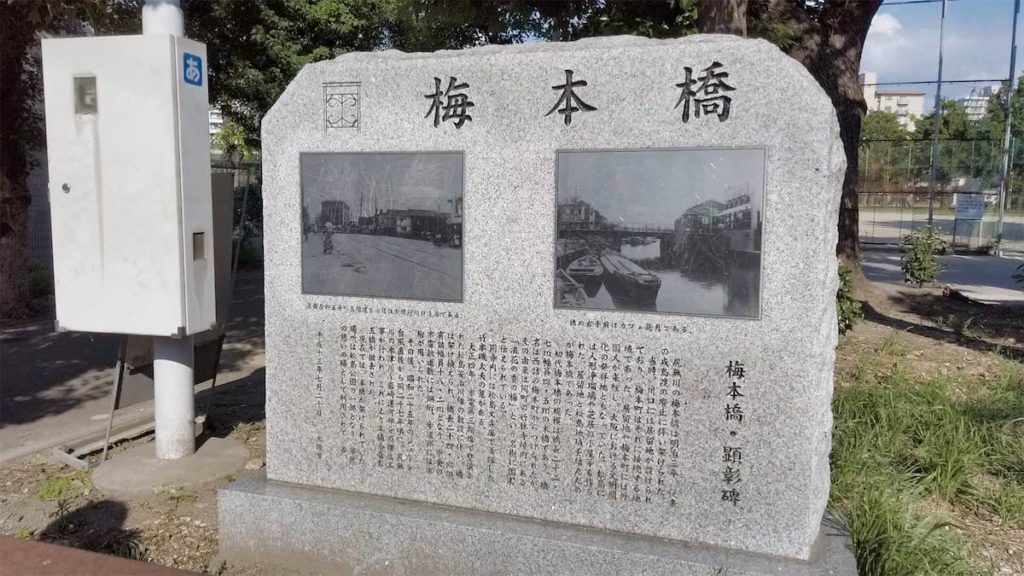

梅本橋

梅本橋は尻無川にかかっていました。現在この付近に流れていた尻無川は埋め立てられてしまいました。

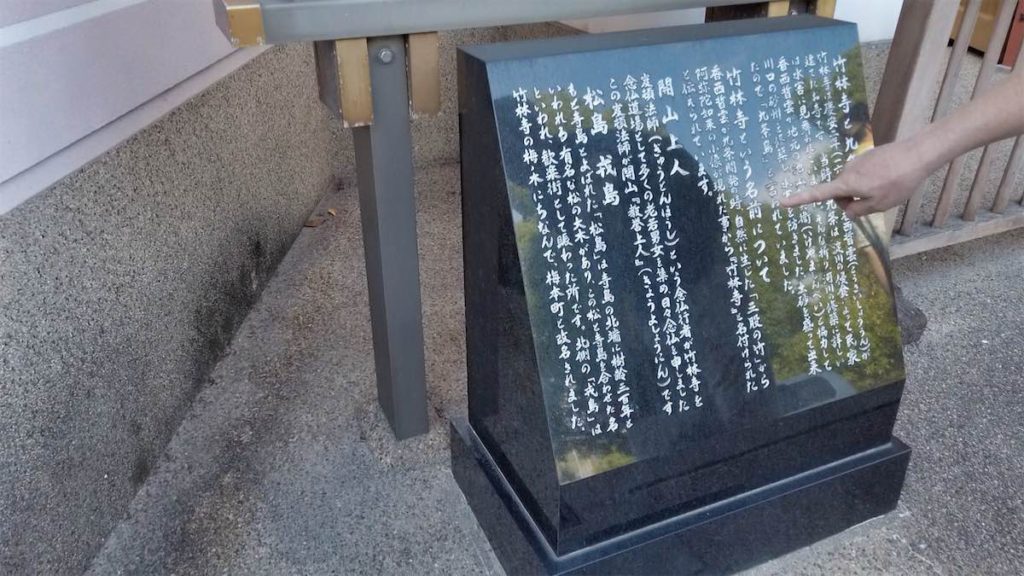

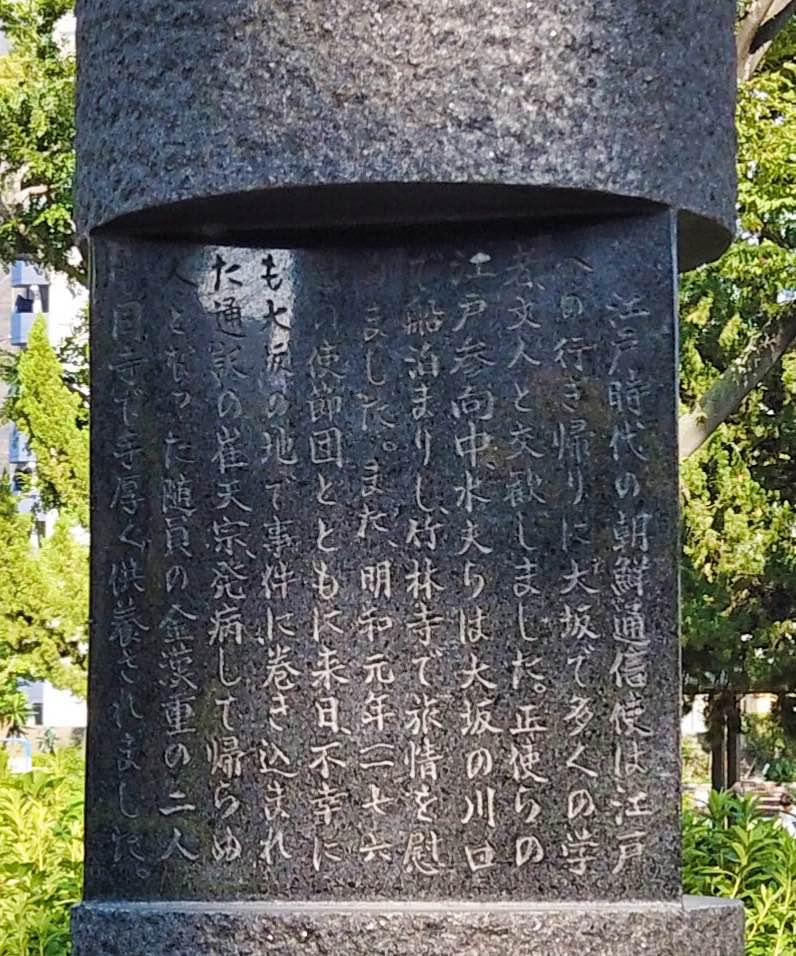

竹林寺

竹林寺は朝鮮通信使の宿舎になっていたそうです。病で亡くなった朝鮮通信使のお墓がありました。

⑦天満宮行宮へ

天満宮行宮

天満宮行宮とは

天満宮行宮が松島の地に移るまでは、戎島と呼ばれていた川 口の現・本田小学校あたりにありました。天神祭の舟渡御が木 津川まで来ていた頃の様子が錦絵に残されていますが、これ は戎島時代の天満宮行宮です。

京町堀川下流の地に天満宮の 御旅所が定められたのは1640年代後半頃とされ、それまで 鉾流神事にて御旅所を決めていたのがこれを機に御旅所は常 設されることとなりました。(以後、鉾流神事は約300年中止さ れました。)

常設から約30年後に御旅所は戎島に移転されまし た。それから約200年後、明治時代に入り、外国人居留地が川 口にできたことから御旅所は移転を余儀なくされ、明治4年(1871)に松島の現在地へ移転しました。戦前は松島からお 迎え船が盛大に出ていましたが、地下水汲み上げによる地盤 沈下で橋が下がり、舟の航行ができなくなって戦後は中止されました。

大阪あそ歩HPマップ集より

今回は天神祭関連場所を歩いて来ました。

今は行われていない陸渡御コースや船渡御コースについても知ることができました。

今回はここで解散です。

希望者は夕方から行われる七夕イベントを見学です。

これから天満橋まで戻ります。

天満橋周辺で七夕イベントを見学

七夕イベントの動画を作成しました

七夕イベントへ

この日は七夕ということもあり、天満橋周辺で七夕イベントが開かれるということで、希望者は夕方から天満橋から天神橋へ歩いてみました。

天満橋に着いた時にはまだ明るかったので、ビールなどで時間つぶしをして暗くなるのを待ちました。

上の画像のような幻想的な天の川を見ることができました。

ガイドの皆さん、暑い中ありがとうございました。