鳥羽・伏見の戦いと淀の戦いを追う

(維新150年) ~鳥羽・伏見の戦いから淀へ~

目次

2018-11-17 京都市・伏見区 大阪あそ歩

地図表示に少し時間がかかる場合があります。

赤色は、今回歩いたコースのGPS軌跡です。

地図上のマーカーをクリックすると簡単な説明を見ることができます。

参加コース行程

「発」京阪淀駅スタート~①戊辰戦争淀千両松の戦いの碑~②古淀城薬師堂石碑~③妙教寺(淀古城の一角)~④納所(のうそ)説明板・唐人雁木旧跡~⑤淀小橋旧跡~⑥淀城~⑦淀城で使われていた水車のモニュメント~「着」ゴール解散:京阪淀駅

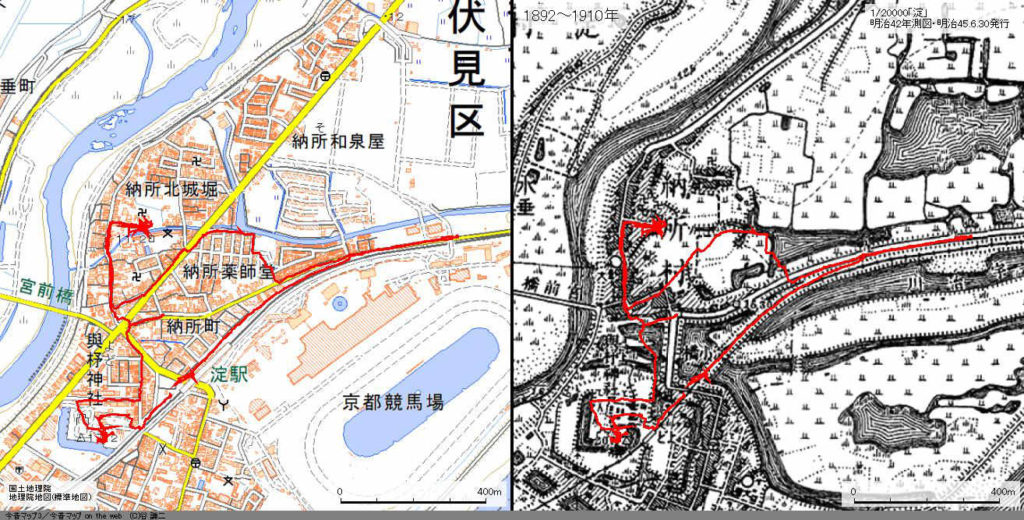

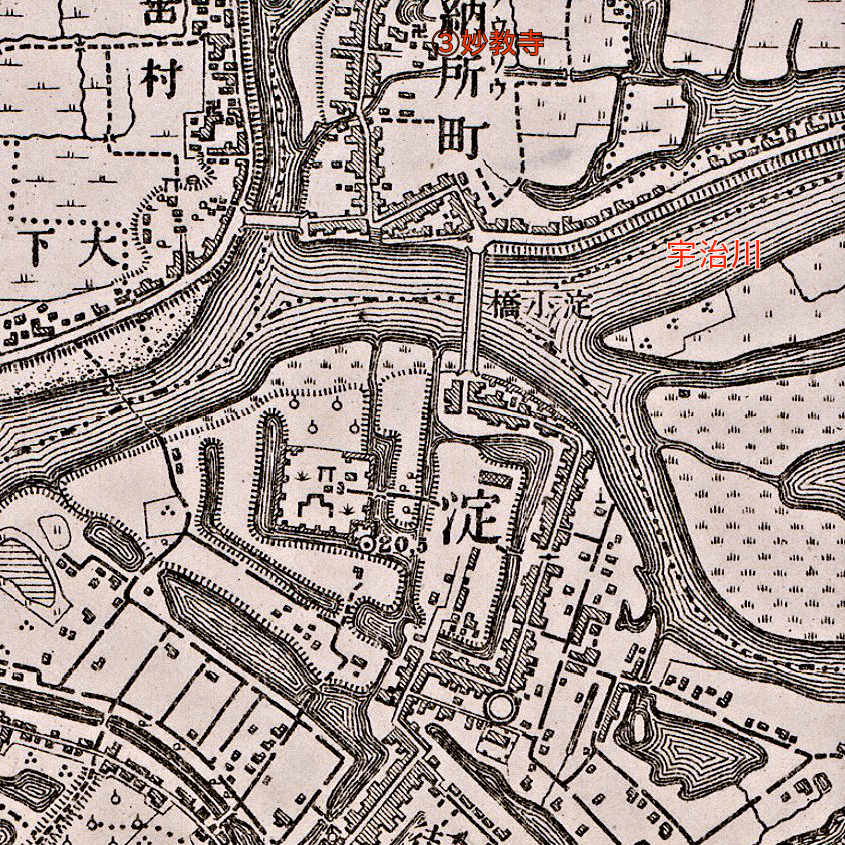

今回歩いた淀の現在地図と明治時代の地図比較です

今回のまち歩き概略

幕府軍の数は新政府軍に対して2倍とも3倍とも言われていますが、圧倒的な兵力を持っていた旧幕府軍がなぜ鳥羽伏見の戦いで敗れてしまったのか?

旧幕府軍は、淀の納所から鳥羽街道、伏見街道と二手に分かれて進軍し、薩長軍と戦います。

大阪あそ歩HPより

そして、再び戦いの場は、この地「淀」へと移ります。

150年前に繰り広げられた、鳥羽伏見の戦いに,思いをはせましょう。

11月14日の中之島図書館でのセミナー

【中之島図書館コラボ企画】鳥羽・伏見の戦い

~150年前のその時、なぜ旧幕府軍は敗れたのか~

を聴き、鳥羽_伏見の戦いに関心を持ち、今回のまち歩きに参加しました。

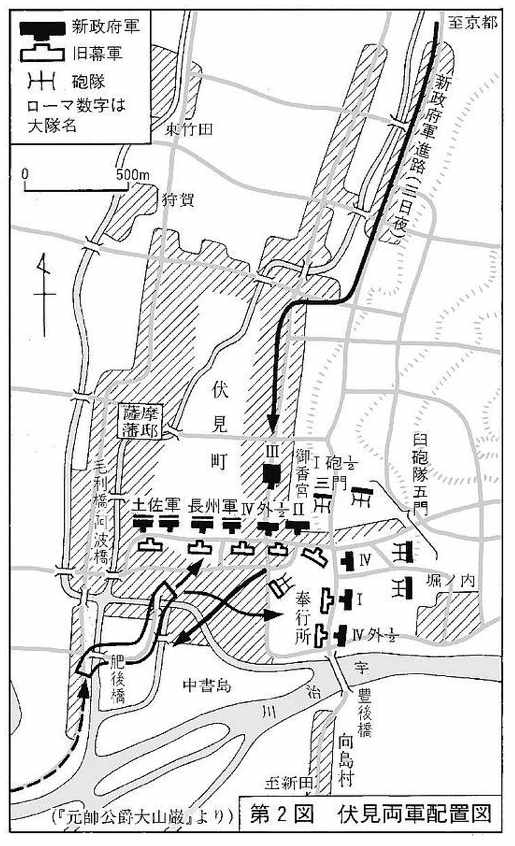

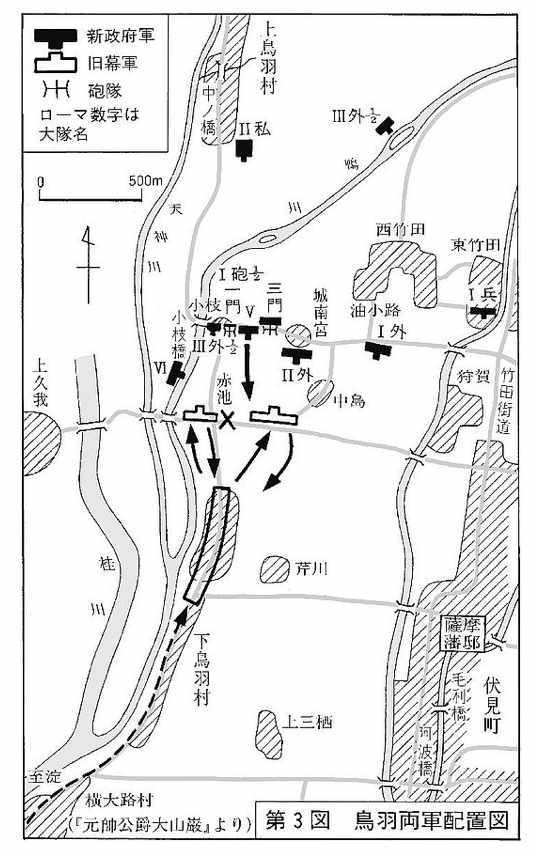

鳥羽・伏見の戦い図

淀の戦いは鳥羽・伏見で敗れて淀まで敗走してきた幕府軍が、淀で追ってくる新政府軍を迎え撃つ戦いです。

「発」京阪電車淀駅スタート

京阪淀駅は京都競馬場の乗り降りの駅だそうです。

この日は土曜日だったのでレースがある日です。

大きなレースはないのですが、警備員が駅周辺に多く立っていました。

京都へ行く時には特急を利用するので、淀駅があること最近まで知りませんでした。

それと同時に淀城があることも最近まで全く知らずにいました。

しかも淀川は淀殿から付けられたのかな、なんて思ったこともあるくらい淀については知らないことだらけです。

①戊辰戦争淀千両松の戦いの碑

最初に訪れた場所は、鳥羽・伏見の戦いの淀の戦いで多くの幕府軍が命を落とした淀千両松の戦いの激戦地跡です。

幕府軍は、淀の納所から鳥羽街道、伏見街道と二手に分かれて進軍し薩長軍と戦いますが、敗れて淀まで敗退します。

鳥羽・伏見から敗退してきた幕府軍は、千両松があるこの地で薩長軍を向かい討とうとしました。最初は幕府軍が優勢でしたが、新政府軍の激しい銃撃で新選組など幕府軍の多くはここで命を落としました。

- 鳥羽・伏見の戦いの詳しいことはこちらでどうぞ。

この場所は一方が宇治川、片方が湿地帯の狭い堤の場所でした(宇治川堤千両松の地)。

千両松とは秀吉が植えた松が立派に育ち、千両松と呼ばれたそうです。

千両松の戦いで敗れた幕府軍は淀城下へと撤退します。

千両松から淀城下へ向かう先には、後々最後の戦い場所となる男山が見えます。

当時の幕府軍は淀城で立て直しを図ろうと思っていました。まさかあの山の付近まで撤退するとは思ってもみなかったでしょうね。

②古淀城薬師堂石碑

今の淀城は江戸時代に築城しました。しかしそれより以前にも淀城がありました。今の淀城とは場所が違います。

納所にあった城を豊臣秀吉が淀殿のために修築したのが古淀城です。

古淀城薬師堂石碑は、文禄3年に廃された古淀城内の薬師堂を示す碑です。

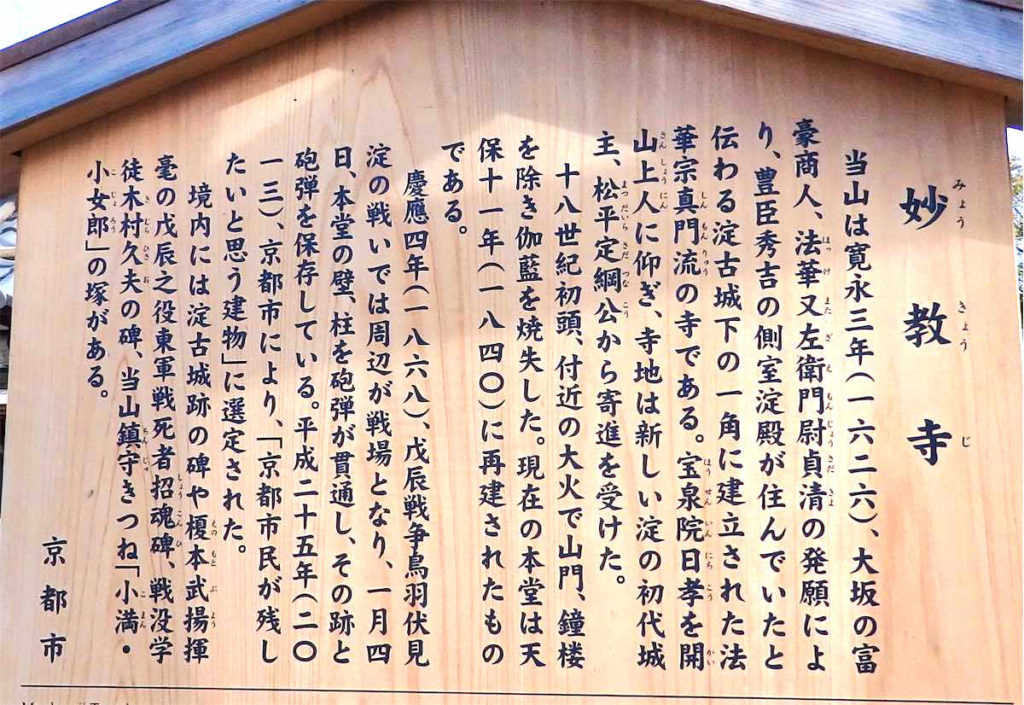

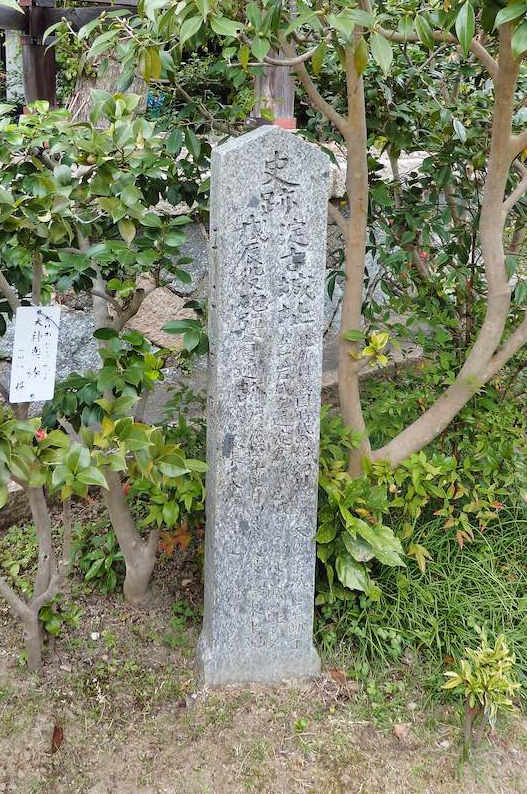

③妙教寺(淀古城の一角)

妙教寺のある場所は、淀殿ゆかりの淀古城があった一角に建てられているそうです。

境内にも淀古城趾の碑もありました。

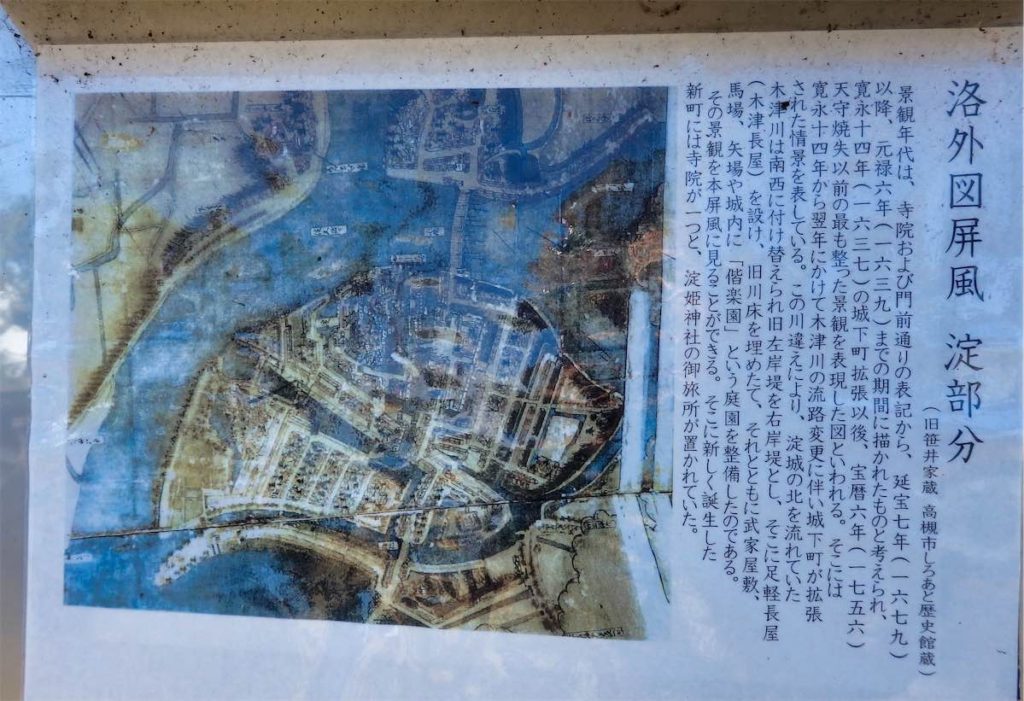

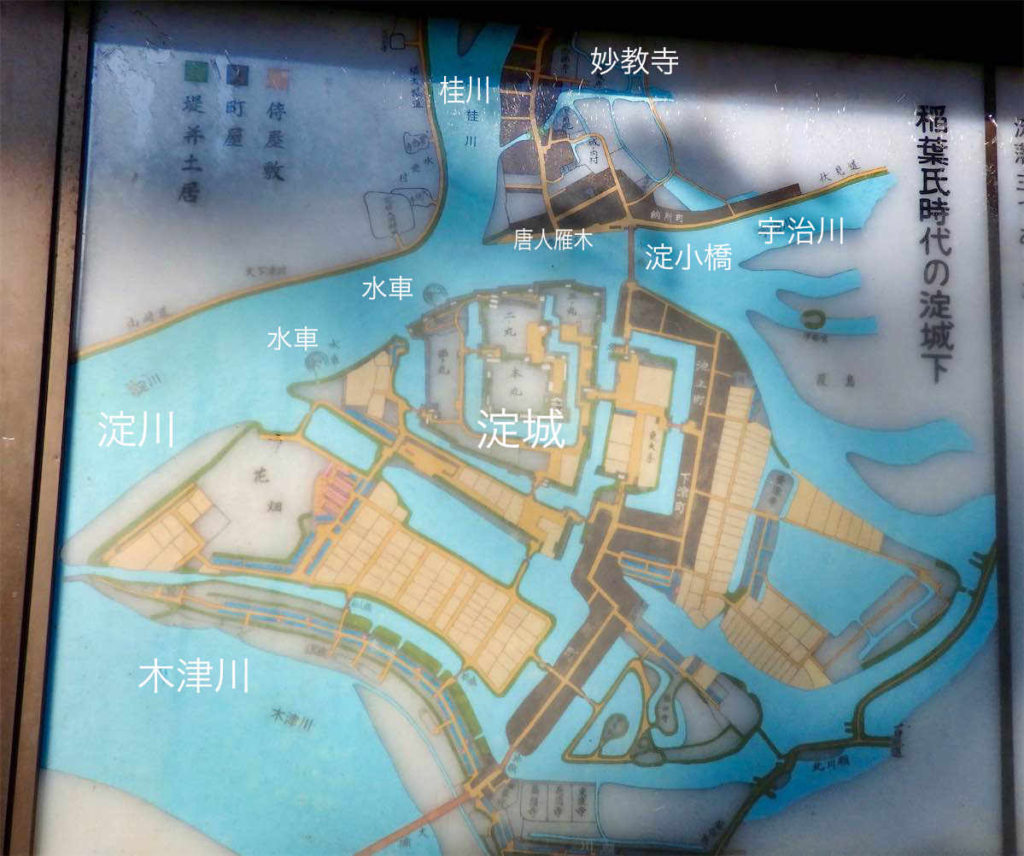

淀古城の説明です。

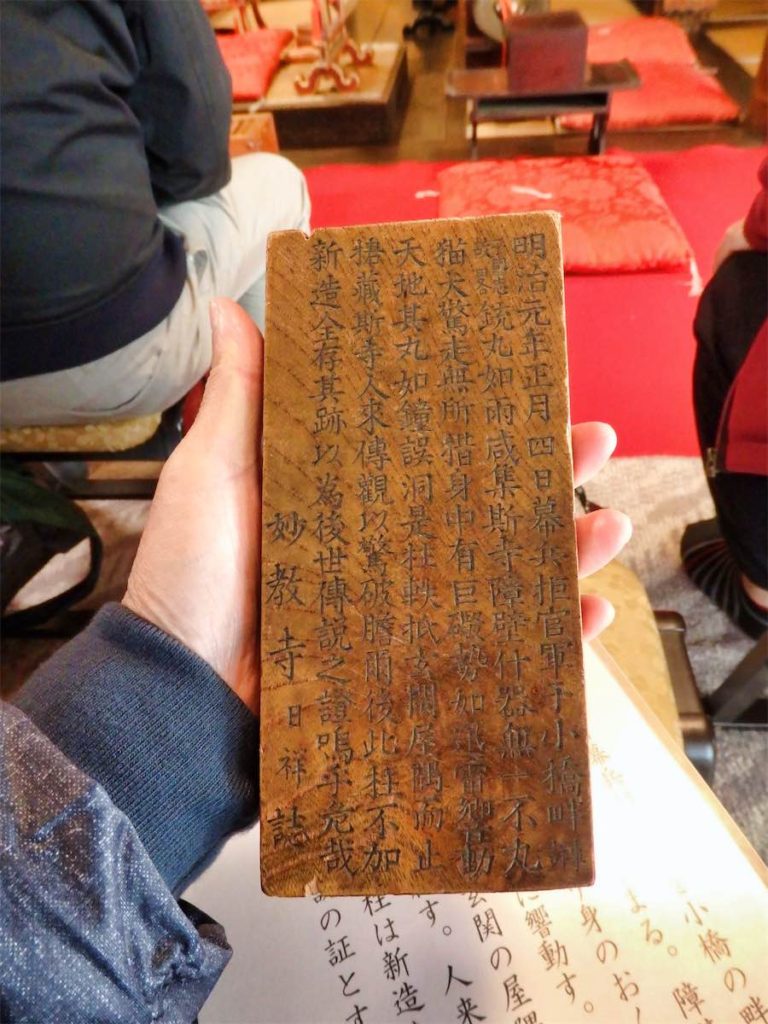

妙教寺は鳥羽・伏見の戦い・淀の戦いの時、幕府軍が撃った砲弾が本堂に飛び込んできたそうです。幸い不発弾だったのでお寺は難んを逃れました。

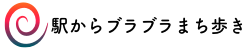

本堂に砲弾が飛び込んできた痕跡

画像の右から:砲弾は本堂に飛び込み、本堂の柱を突き抜けて左端の画像;着弾(不発弾だった)

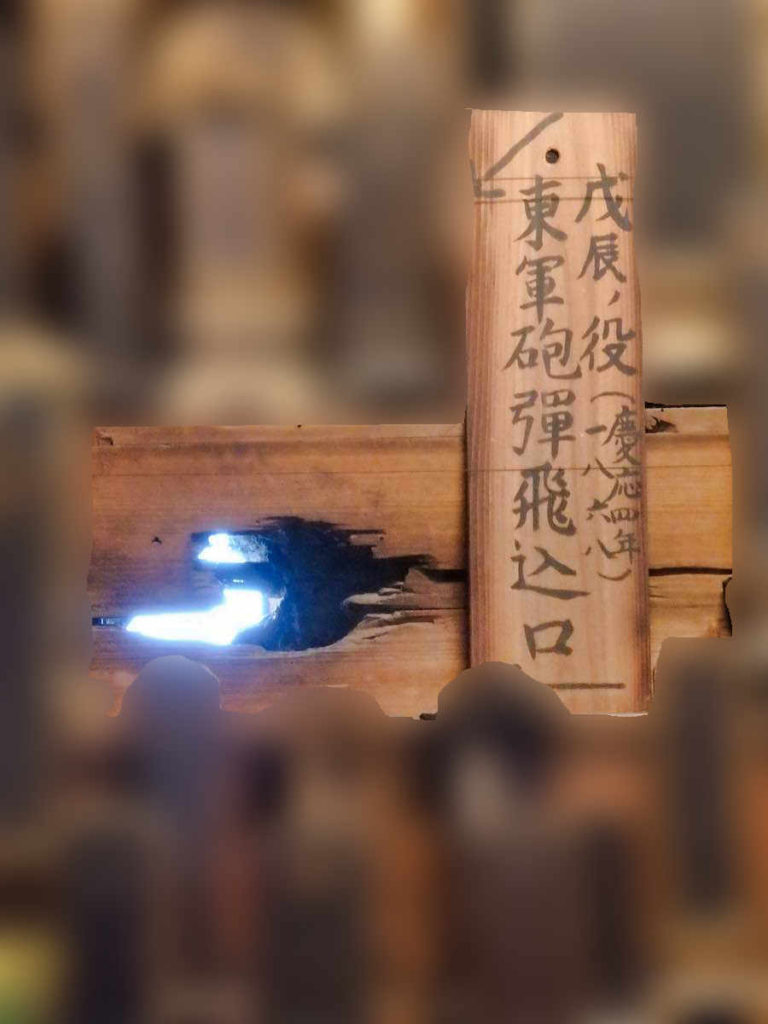

その時の砲弾も保管されていました。

妙教寺を訪問した時、ご住職から鳥羽・伏見の戦い・淀の戦いについて詳しく説明をして下さいました。

地図や資料を使ってとても面白く、わかりやすく話されたのでとてもよかったです。

鳥羽・伏見の戦い・淀の戦いの時に、本堂に弾丸が飛び込んできた様子を後世に伝えるようにと、当時のご住職がいろいろ工夫をされていました。

そのおかげでこんにち私たちが見て聞くことが出来るのです。

お寺の裏にはお墓があり、墓石にも多くの弾痕があった。

このお寺の上を政府軍、幕府軍の弾が飛び交っていたのです。

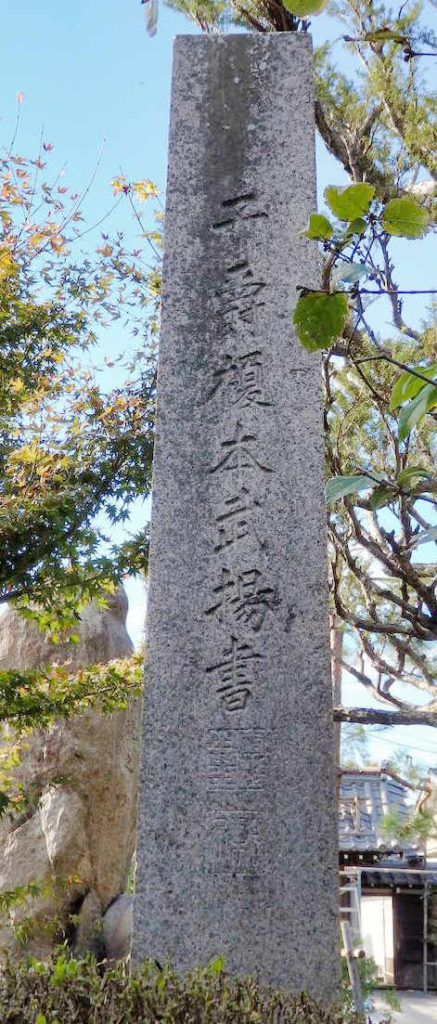

境内には東軍戦死者の碑も建てられ、榎本武揚書の文字も。

妙教寺を後にして次の場所に移動です。

妙教寺の南を流れる水路は淀古城の堀跡といわれています。

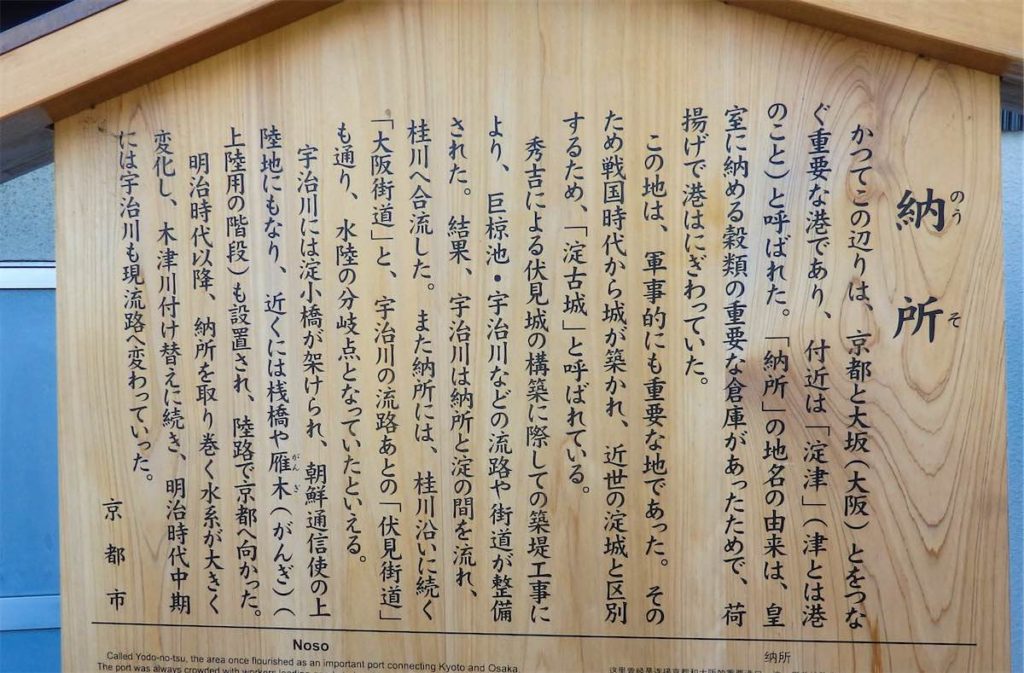

④納所(のうそ)説明板・唐人雁木旧跡

この辺りは納所と呼ばれている地域です。

この付近は昔から重要な場所で、皇室に納める穀類の倉庫があったために「納所」と呼ばれました。

納所は普通「のうしょ」と読むと思います。この辺りでは「のうそ」ですね。

全国で納所という所が他にもあるそうです。そして読み方は「のうしょ」が多いそうですが「のうそ」もあるとか。

昔は宇治川がすぐそばを流れていていました。そのために・・・唐人雁木というものが・・・

唐人雁木

この付近に朝鮮通信使が上陸した 船着場の階段があった 所とされています。その 形が、空を飛ぶ雁の列 のように段状であるこ とから、雁木という名 で呼ばれています。

京都歴史散策マップpdfより

「唐人」とは江戸時代将軍の代替わりや慶事に際して,朝鮮王から祝賀のため派遣された朝鮮通信使をさす。「雁木」とは船着場の階段の意。

通信使は,対馬から瀬戸内海を経て大坂へ着き,大坂から川船に乗りかえ淀川をのぼり,淀城下で上陸し,休憩または宿泊後,京都へ出発し,さらに東海道を江戸へ向かった。

上陸地点がすなわち唐人雁木であるが,延享5(1748)年の通信使到着を描いた絵図(淀渡辺家文書)では,仮設の舞台のような船着場が作られていて,本来の意味の雁木を使ったわけではなさそうである。

この石標は唐人雁木の跡を示すものである。

フィールド・京都ミュージアムHPより

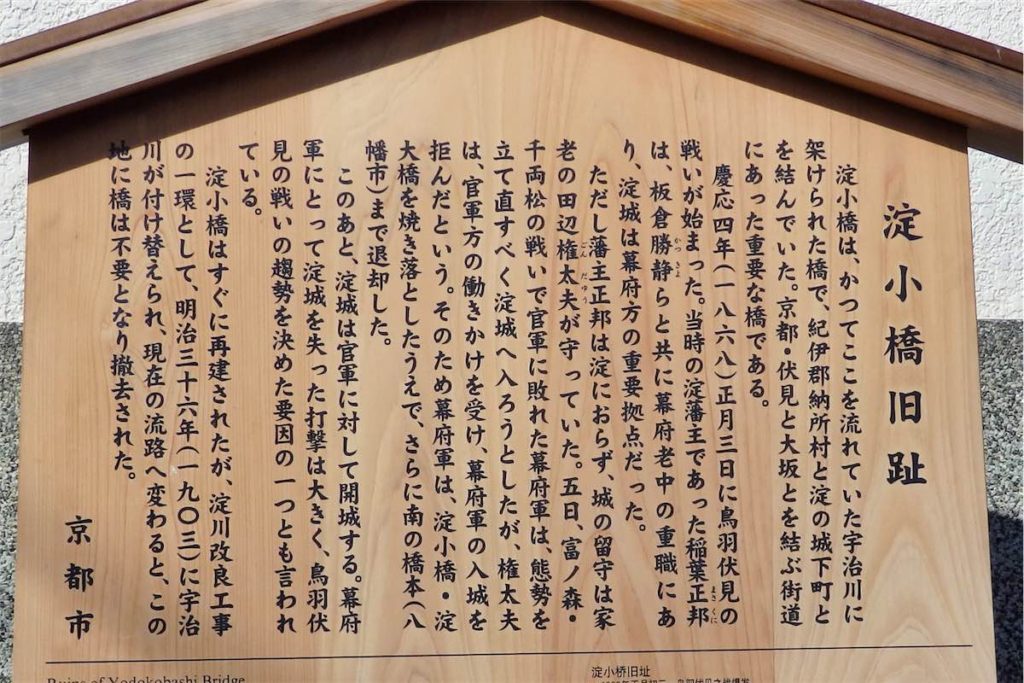

⑤淀小橋旧跡

かつてこの場所を宇治川が流れていて、そこに淀小橋という名の橋が架かっていました。

明治の初めの頃の地図には、宇治川も淀小橋も載っています。

橋を渡ると淀の城下へ入ることが出来ました。

幕府軍は淀小橋を渡り淀城下へ・・・

この辺りは川の付け替えが多く、現在宇治川、木津川は遠く離れたところを流れています。

そして私たちもとうとう淀城下へと進んでいきます。

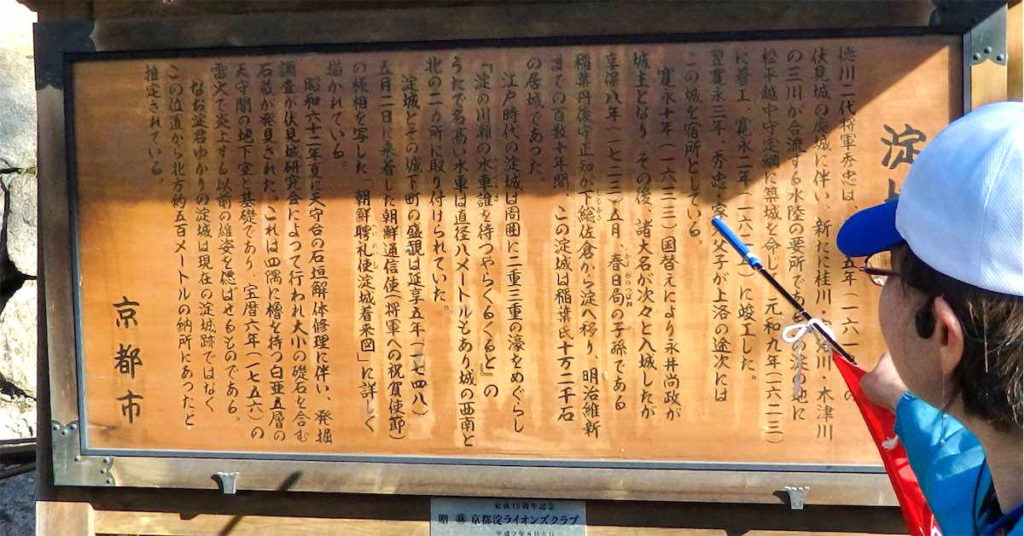

⑥淀城

- 淀城の詳しいことはこちらでどうぞ。

現在の淀城は淀城跡公園になっています。一部で昔の面影を偲ぶことが出来ます。

天守閣はなく天守台の石垣はあるのですが、天守閣跡へは入れませんでした。

城下に入った幕府軍は淀城内へ入ろうとしたのですが、拒まれてしまいました。

詳しくは「鳥羽・伏見の戦い」の「淀の戦い」を参考にしてください。

頼りにしていた淀城での立て直しが出来ません。

仕方なく城下を焼き払い(淀小橋も)橋本へと敗走していくのです。

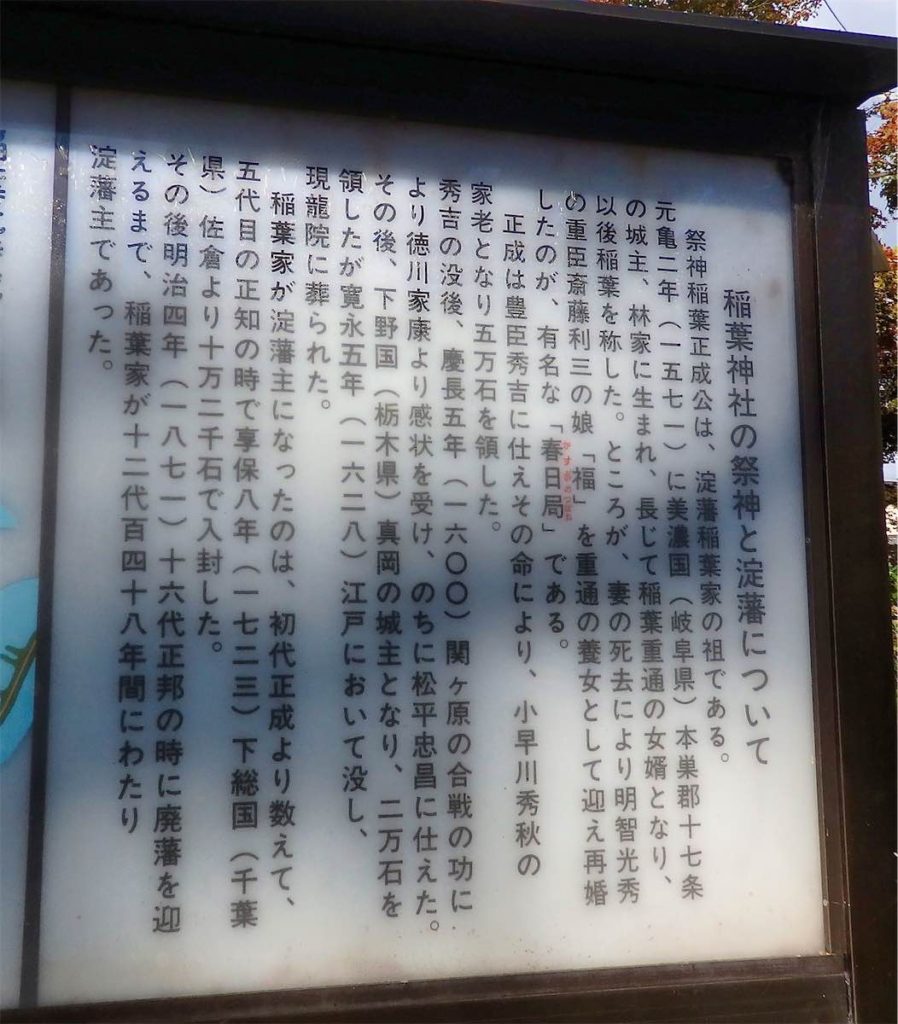

淀城跡公園内には稲葉神社があります。稲葉氏は1723年下総佐倉より入封。以後明治まで淀藩主でした。

稲葉神社は稲葉政成公(稲葉家の祖)を祀っている。

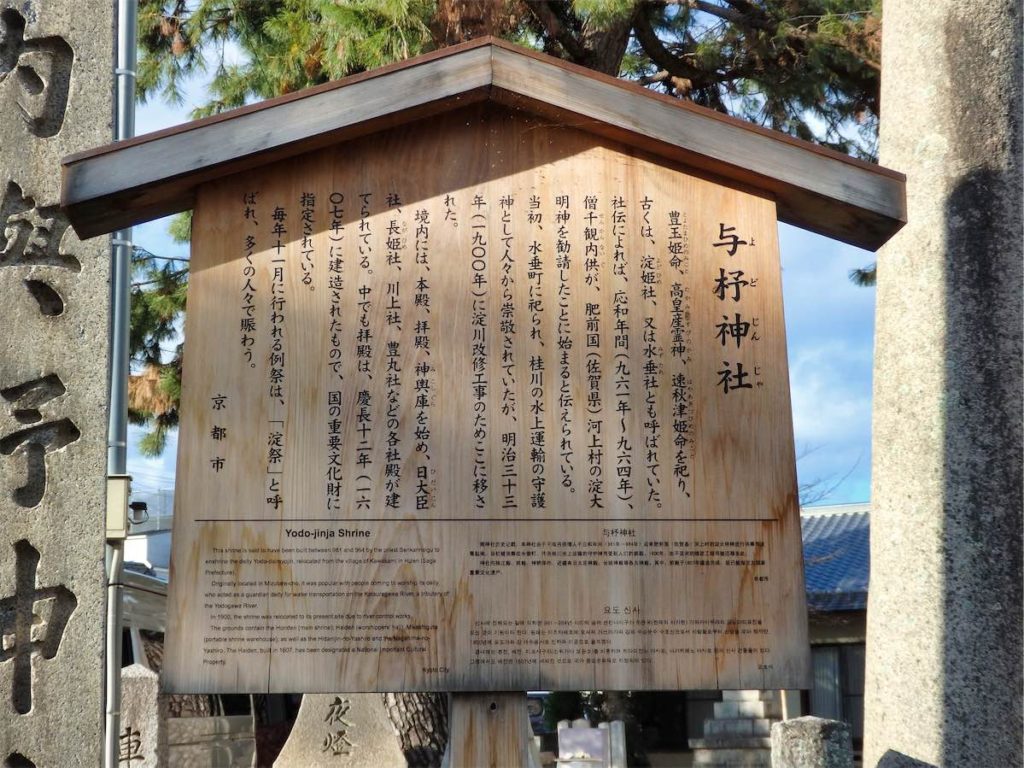

淀城跡公園内には水垂町からここに移されてきた予杼神社があります。

そろそろまち歩きも終わりに近づいて来ました。

⑦水車のモニュメント・「着」ゴール解散:京阪淀駅

淀城には桂川の水を利用した水車が2台あったそうです。

それを表すモニュメントが京阪淀駅前にありました。

そしてとうとうゴールの京阪淀駅に着きました(戻りました)。

鳥羽・伏見の戦いと淀の戦いの事について、少しわかって来たように思います。

鳥羽・伏見の戦いでは、このあと淀城には入れなかった幕府軍は橋本まで撤退。そこで新政府軍を向かい打つつもりでしたが、津藩の寝返りであっけなく敗退。

大坂まで逃げ帰りました。

今回は淀まで歩きました。機会があれば八幡・橋本まで歩いてみたいです。

妙教寺のご住職の解説、とてもよかったです。

そしてガイドの井川さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。